喜三郎爺さんが品川製作所に勤めていたころ、列車時刻表示機を蓄電器(バッテリー)で動作させる製品が品川製作所で試作製作販売しましたがバッテリーのためすぐ電池切れするため、製品販売が出来なくなり、倉庫に破棄してあったそうです。

その事を爺さんが辰太郎に「タツコー、ふつうの電灯で動かすことができないか?」と問い、このことがきっかけで、いよいよ辰太郎の製品開発が始まりました。

当時は小型交流の汎用モーターが無く自社でコイルを巻き製作したそうです。このモーターの試作も電気学校の友達のアドバイスで作ったそうです。

またリレー(電磁開閉器)も無く、コイルを手巻きで製作、その板ばねに銀の接点に徳力商店より購入した銀の延べ棒を使いリレーを作ったそうです。

こうして列車時刻表示機の1号機が完成、国鉄の駅に設置され、幾度と無く駅に見に行き製品のテストを繰り返し製品が完成しました。

初めての納入先は満州鉄道に数十台納入されました。次に小田急電鉄に納入することが出来ました。

その製作にあたり三男の喜吉おじさんが電気配線をリレーシーケンサーで 組立製品を製作したそうです。その後の調査で150台程販売したそうです。

いよいよ五反田の鶏小屋工場も狭くなり、表示機の納入も順調になり、目黒の碑文谷に60坪の家が完成、うらおばちゃんが大変よろこんだそうです。

その後工場も順調になり大田区下丸子に300坪の工場が完成しました、昭和13年ごろだと思います。

大田区下丸子に300坪の工場が完成

五反田の鶏小屋工場も狭くなり、表示機の納入も順調になり、目黒の碑文谷に60坪の家が完成、うらおばちゃんが大変よろこんだそうです。

その後、工場も順調になり大田区下丸子に300坪の工場が完成しました、昭和13年ごろだと思います。

そのころの弟子に大森栄吉、葉山正徳、呼び名はえーちゃん、とくさんでした。

そして、大日本国は第二次世界大戦に突入、物資統制令により表示機の生産が出来なくなりました。

昭和15年辰郎(私)が誕生しました。

工場は軍需工場になり、下丸子近辺は三菱重工、北辰電気、キャノン、日本精工所など工場が多くあり、玉置の工場も軍需工場となり、私達子供、喜子、順子、は疎開を余儀なくされました。

私は長男の為、爺さん婆さんの茨城県境村うら婆さんの篠崎の実家の近くの借り家に疎開しました。

順子、喜子、は母ちかと埼玉県下十条須賀村に疎開しました。

埼玉の須賀村は工場移転のため1千坪の土地を借りて工場の移転を計画、やっと工場完成の頃、戦争も終わる頃になり半完成でした。

戦争の終わり頃、私は茨城の疎開先から親父に自転車で茨城から埼玉の須加村まで移動したことを覚えています。4歳頃だと思います。

自転車移動のため手がかじかむと親父ふところで手を温めてくれた事を思い出します。

よい親父でした。

埼玉は大変大きな田舎の家のため、喜久雄、現スタイル床屋さん、五弓さんの幸子さっちゃん、小川さん、その他たくさんの親戚知人が戦争の為疎開してきました。

埼玉の田舎は食べ物も無く大変な生活でした。戦争の為、全員が仲良く生活ができ、物は無くても大変楽しい生活でした。埼玉の思い出は近所の田舎の人達も大変親切でした。

利根精機(ベンガラヤ)トツチャン、マーチャン、社長は永沼さん最近調査(048-557-2111)隣の友人矢沢喜一郎、筑肘なかちゃん、筑肘ひなやさん、ひなやさんのお爺ちゃんは大変親切な人でよくお風呂に入れて貰いました。

最近、スタイルの喜代志ちゃんに聞ところによると、埼玉で生まれたとの事、私もきずきませんでした。

戦争中は小川さん、床屋さん他知人は皆玉置軍需工場に勤務した形の為戦争には出兵しませんでした。

埼玉で思い出深いことは、親父がクリスチャンのため村の青年何人かでキリストの話をしたところ、一青年矢内昭二さんが大変感動を受け、浦和高校卒業後、神学校に進み東京教会の牧師になった事です。

昭ちゃんの親父おふくろさんはヤソになってしまったと悩んでいたそうです。

又、しょうちゃんの従妹で房代さんも大変仲良くして貰い、今も会いたいものです。

その後戦争も終わり、再び疎開先から全員東京に全員帰ってきました。戦争も終わりいよいよ東京に戻り下丸子の生活が始まりました。

昭和20年戦争も敗戦で物の無い時代になりました。

私が10歳の時母を亡くしました。

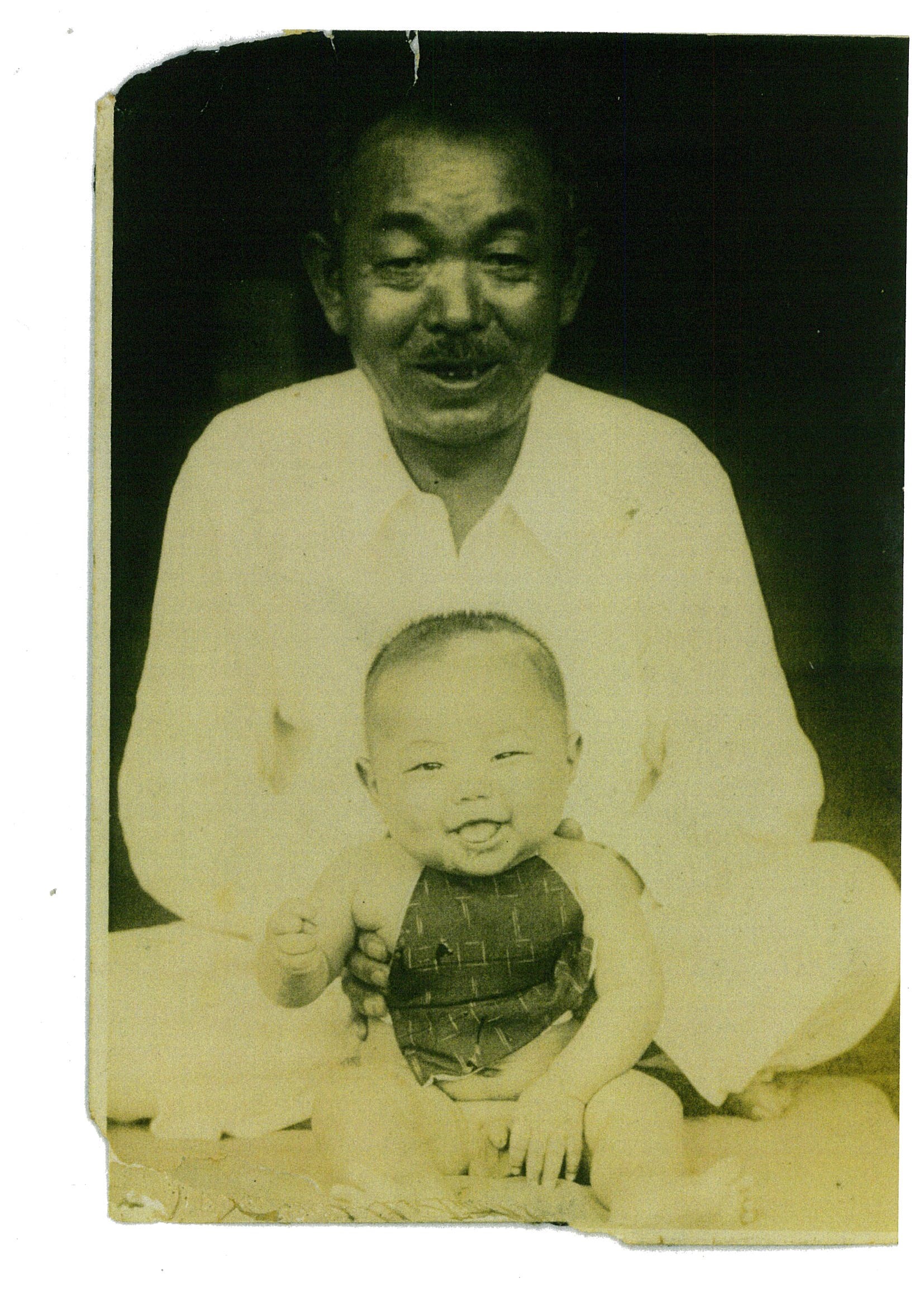

辰郎の誕生

昭和33年頃(1958年)横浜の新吉田に150坪の新工場を設立

その後、戸越銀座目蒲線、川崎、と転々と下請け工場の仕事をし、下丸子工場の職人さんの協力で千鳥町、蒲田小林町の松井さんの間借工場に重ちゃんを借りて、葉山、長谷部、菊地、小笠原、辰太郎、私でやっとの事で下請けの仕事をやり、殖産住宅に積み立て預金をして昭和33年頃(1958年)横浜の新吉田に150坪の新工場を設立することができました。

そこで私は工場の手伝いをしながら、電機大学の夜学に入学しました。

新吉田の工場でも下請けの仕事をしながら自社製品の開発をして自動車試験所の検眼機を開発完成させ神奈川県交通試験所(現在二俣川)4台程納入しました。

誠工産業の服部さんの協力で、その後、景気が余りかんばしくなり、辰太郎の妹の山本電気製作所の社長さんが急死したためヒートシーラー(ポリエチレンの熱接着機)の仕事の協力工場として仕事を貰い、2年程度協力した後、山本と玉置の会社が合併になりました。

誠工産業の服部さんの協力で、その後、景気が余りかんばしくなり、辰太郎の妹の山本電気製作所の社長さんが急死したためヒートシーラー(ポリエチレンの熱接着機)の仕事の協力工場として仕事を貰い2年程度協力した後、山本と玉置の会社が合併になりました。

山本製作時代は私にとって大変会社組織の勉強になりました。

資材部、工程管理部、機械組み立ての現場仕事、サービスメンテ、営業と幅広く私の身になりました。

その時、設計の山口部長の金沢さん、北さん他、自動包装機の全盛期時代の仕事を私は勉強しました。

その後、仕事が少なくなり営業の応援として私の姉の岡本、経理の牧事務所、高木営業、工場長に葉山、2工場に叔父の喜吉と体制は上向きになりましたが、やはり会社の整理せざるをえなくなりました。

その後、父は設計の仕事、私はアルバイトの仕事をした後、誠工産業に入社、インターフォンの電気部の仕事に従事しました。

その時、電気部の内山幸助さんと知り合えました。内山さんとは仕事以外で誠工産業社長の許しを受け二人で音声感知器の開発をしました。

その仕事で大変売れたと思います。その時私も下丸子近辺の町会社より会社の帰りがけアルバイトの仕事をしました。

アルバイトの仕事の方が給料より2倍程度収入がありました。

1年1ヶ月後(山口都久子おばさんの助言で1年以上止めなければ失業保険が6ヶ月分支給されるとのこと1年一ヶ月後)誠産業を退社して、横浜の大倉山太尾町の家の庭先に古材木で工場を自分で建てました。

その時、屋根はブリキで友達の荒井板金が施工してくれました。

太尾町の仕事場で、妙徳製作所(伊勢洋治)の営業の沖山さんからのもらい仕事で、リコーコピーの部品でブラケット軸受けを20円単価で注文、妙徳製作所は材料代55円で引き受けました。

最初は5000個、2回目は10000個、その後、数量も増え20000個~30000個と日に日に増えてきました。

とても手加工では大変なので、半自動機をつくり角田のクランプを利用、スピニングドリルで加工、1日で5000個生産出来るようなりました。

妙徳の工場長が私のいない留守に私の母キヨ一人で加工しているのを見て大変驚き、妙徳自身で自動機を作り(手助けは旧玉置製作所の長谷部秀春)、仕事を全部引き上げてしまいました。

その時、下請けでは駄目だとつくづく思いました。

その後の噂では、妙徳の自動機はうまく出来ず失敗に終わったとの事(その時の技術は親父の普通の切削油ではうまくいかず石鹸水ではうまくいく方法)です。

有限会社玉置電機製作所設立、下請けからの脱却

その後、仕事も順調に伸び手狭な工場となり、横浜の新羽町の25坪程度の仮工場に移転しました。

昭和43年4月10日有限会社玉置電機製作所の名前で法人会社設立、山本電機時代の職工小笠原稔、私、親父3人で仕事を再開しました。

仕事受注先は北辰電気、東京機械、誠立工業、(高橋精機はちゃん、あきら紹介)富士電機、他仕事も順調に伸び、小笠原兄弟、小室修、長谷部秀春、総勢6人の会社になりました。

その時も又下請けの仕事の為、誠立工業の温度調整コントローラーのハートカムを汎用マイクロスイッチでは距離を測定していたので1mm程度スイッチ距離の誤差があり、技術の岸本、横山、岩渕部長、に差動トランスを提言、試作を親父が設計、非常に精度のよいコンパクト化に成功、玉置で生産開始台数が多く成ったら資材の鈴木が関西の外注に鞍替えしてしまいました。この時も下請けでは駄目になると思い、何か自家製品の開発を考えなければ駄目になると思いました。

いよいよ自家製品開発に着手、昭和44年頃下請けの仕事をしながら何か自家製品によいものが無いかと思案していたところ、姉の義理の兄(岡本さん)が東京の岸本産業、蝶理、東レなど商社の化成品部にいた頃、プラスチックの数種種のペレットを計量して混合する機械を開発したらどうかと提言してくれました。

当時、ソニー、松下電器(現在パナソニック)各会社はプラスチックの製品を作る前、必ず色見本をプラスチックで成型したプレートを作り決定していました。

その時ポリエチレンの袋にペレット主材料を手で入れて顔料を数パーセント入れて混合して色見本を作っていました。

その機械を作ったらどうかとの提言で早速設計試作しました。

1号機完成

千葉にプラスチッククセンター納入予定でしたが80万の売値で納入しようとしたところ、40万なら引き受けるとの事、やはり現実は厳しく、思案していたところ神奈川県中小企業で展示会現在の(テクニカルショー)に出品したらどうかとの提言があり、会場費は無料との事で第一回川崎のさいかやに出展することなりました。

現在のテク二カルショー横浜の出展後、最後に表彰があるとの事、まさか科学技術庁長官奨励賞が取れると思いませんでした。

この時、技術庁の人に鼻を高くしては駄目だと提言されました(確か水野さん)。

やはり試作1号機はテスト機の為製品にはなりませんでした。その後、特許を取得するため特許庁に提出、幸い実用新案特許を取得する事が出来ました。

当時、電大の友人で補永(鈴江特許事務所)に大変お世話になりました。

その後、テスト機ではなく成型機に直接直結する機械を試作しました。これには大変な試作費が必要でした。

私の友達はローンを組み、家を購入、私は大倉山に5棟分ぐらいの借金が試作機に掛かりましたが排水の陣で試作に思考錯誤してやっと3年目ぐらいから製品として販売できるようなりました。

その時、開発資金として県より開発補助金を300万円程、現在の金額でおよそ3000万程度だと思います、が頂くようなりました。大変たすかりました。

また、科学技術庁奨励賞のおかげで神奈川新聞、日刊工業新聞に記事として掲載されました。

掲載のお陰で大手の顔料メーカーが弊社に来てくれて技術的なことをアドバイスしてくれました。

大変ありがたく思いました。その中で大日本インキ、東洋インキ、東京インキ、大日精化、旭ダウ、三井東圧の元さん、旭ダウの三浦さんは玉置に毎日のように来てくれて粉粒体計量混合機の基礎が確立してきました。

又、東京インキの研究部の大田部長、加藤健二さん等ドライカラー、粒状カラー、マスターバッチ、の物性など良く教えてもらいました。

その為、機械的混合機だけではなく、混合度合い物性面からの大変混合度合いの良い製品が完成しました。

日に日に混合機は売れるようになりました。

最初の1号機は横浜の富士通化成、2号機は日産自動車の関係河西工業、中谷産業おもちゃのトミー工業〔篠崎さん〕。

関東合成は2台、その後台数がかなり多くなりました。

当時はシーケンサーが無くリレーシーケンスで制御盤を製作しました。

始めは音響機器を製作している北条敬一さんに依頼しましたがやはり音響機器製作の為機械的動作がなかなか取り入れられず苦労しました。

その時、熊代さんがセメントの配合機を手[鰺坂さん]がけていましたので、熊さん自身に任せてくれないかとの事、急遽依頼やっとの事で順調に動くブレンダーが完成しました。

その後、協和発酵の系列会社協和パック(松室専務)に納入250kg/Hrは順調に動作、引続き400kg/Hrを是非製作依頼があり、少し無理と断るがどうしても製作してくれとのこと2重のシートとの為やはり大変制作費に係り赤字製作でした。

やはり大手の合成樹脂関係の仕事を大変仕様が厳しかったのを一つ一つ丁寧に解決したことが現在まで続けられたと思います。

今思うと東京インキとの出会い、特に名古屋支店の山根支店長、丹内、高田様、多数の人のお陰です。

販売を始めて約10年程してから東京インキが商品として販売してくれるようなりました。

昭和43年4月 横浜市港北区太尾町1990番地に有限会社玉置電機製作所を設立。代表取締役 玉置辰郎

昭和46年3月 プラスチック業界の要請に基き、プラスチックの着色混合装置を開発。製品名 オートブレンダー

昭和46年9月 神奈川県主催の発明考案展示会に自動着色混合供給機を試作出品し、科学技術庁長官奨励賞を受賞

昭和47年7月 科学技術庁より工業試作補助金を受け、相関制御自動重量計量機構を内蔵する自動着色混合供給機を完成

昭和48年9月 神奈川県工業試験所のご指導の下に、数種の材料を真空輸送する画期的機構を備えた自動着色混合供給機を完成

昭和51年 8月 オートブレンダ― モデル101型 102型 103型 連続自動重量計量着色混合機を発売

昭和51年10月 粉粒体材料の連続自動重量計量装置 品名ゼロラインを発売

昭和51年10月 オートブレンダ―用材料輸送機 PNローダーを発売 モデル10,10C,10F,PN-FBタイプ集塵機付タイプ開発

昭和55年4月 オートブレンダ―TACOM80D型シリーズ全自動重量計量着色混合機を発売

昭和63年 2月 組織社名変更 株式会社タマキ 代表取締役 玉置辰郎

平成2年10月 工場拡張の為、横浜市都筑区川向町922番地24に移転

平成28年2月 ハンドシーラー部を開設

平成29年6月 代表取締役社長 横溝美奈子 就任 取締役会長 玉置辰郎 就任

リンク4

リンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキスト

リンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキストリンク4テキスト