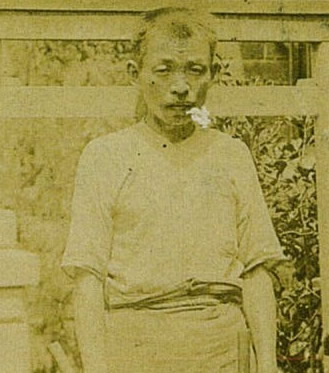

玉置家のルーツ:玉置辰郎著

玉置の発祥の地は和歌山県十津川の玉置神社より苗字を頂いたと思われます。

昔は山で材木を切り十津川を利用して材木、木こりで生計を立てていたと思われます。

故あって新潟県三条市に開拓民として移動したと思われます。

父、辰太郎の弟である浅草の玉置スタイル床屋さんのお客さんである、タレントの永六輔のお兄さんが発祥の事を調査してくれまして、大変詳細な事実が判明いたしました。

玉置の先祖の名前は儀平という名前が長年引き継がれております。

明治以前頃、玉置の本家に三男の喜平が誕生し現在新潟県三条市(現在東三条)にて

東北、宮城県仙台葵横丁3番地?に袖山万吉(建具屋)の娘てふ(ちよう)さんと結婚、三条にて家庭を築きました。

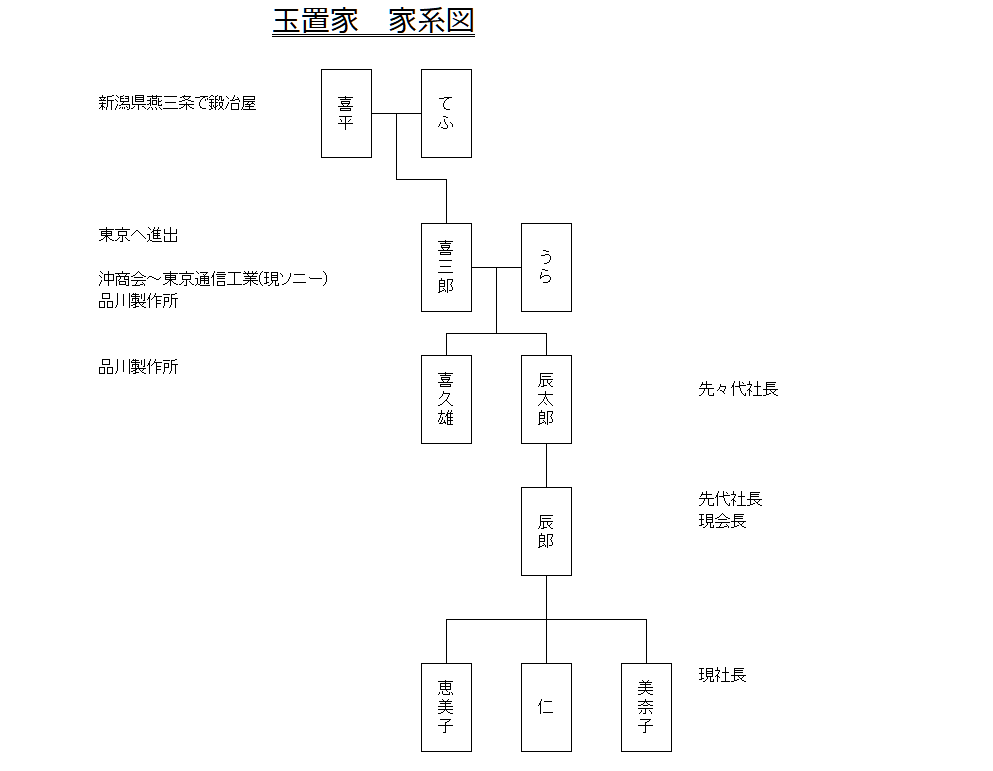

玉置てふ

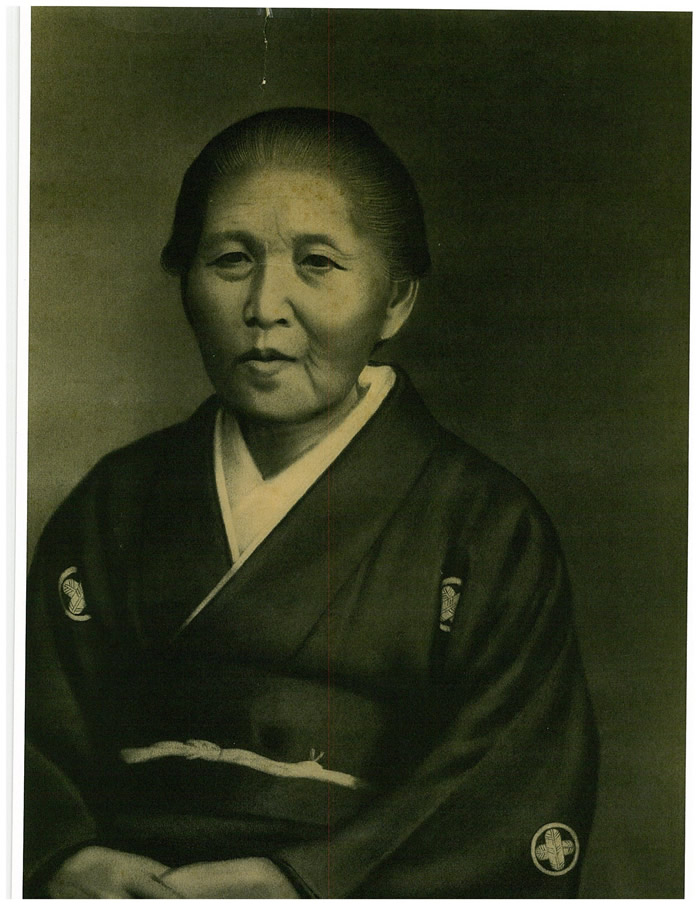

玉置喜平

玉置喜三郎について

喜三郎の父親は本家の良家の三男坊で仕事は手に定職が無い為 箸より重いものは持ったことが無い程度のため 喜三郎の母 てふさん は大変苦労したそうです。

辰郎(私)のおばあさん、うらがよく話を聞かしてくれました。

その為、喜三郎は丁稚奉公に出され新潟の漁師の冬の寒い日に船の雪かきをさせられたそうです。そのとき手が冷たくなると船べりで手をたたき温めたそうです。私は喜三郎(爺さん)によく話を聞かされました。

その後、喜三郎は刀鍛冶屋に奉公し、サッテ(先手)火打ち合図で槌を打つ奉公を重ね新潟の近藤与助商店、(現在でも近藤商事として存在します)に就職することが出来ました。

喜三郎爺さんが東京市に何としても出たいと思った切っ掛け

ある時、喜三郎爺さんは母親が病気になり長引き病状が悪化し、危篤状態になった時、本家に早く知らせる為に人力車(現在のハイヤー)で通知に行ったことがあり、本家の親父にいきなり殴られたそうです。「丁稚のぶんざいでハイヤー来るやつがあるか」と怒鳴られたそうです。

その時爺さんは二度と本家の世話にはなるまいと思った・・・それが東京に出ることになった切っ掛けです。

東京市に出るまでの道のりは大変苦労を重ねたそうです。途中、清水トンネルの仕事をしたそうです。

鍛冶屋の経験からタガネを1日千本も作り、トンネルの岩盤を掘削に使用したのだそうです。

その後、東京の知り合いの佐藤さん(歌舞伎座の写真屋さん)のかばん持ちで、手伝いをしながら生計を立て、沖商会(現在の沖電気)に就職が出来ました。

沖商会でも鍛冶屋の経験から計器類の指針の仕事に役に立ったそうです。

うら婆さんからは、私も手に職を持つ事をいつも教えられました。

その後、東京ガス電動機と芝浦電気の合併した現在の東京芝浦電気に職人として就職が出来ました。

昔は職人親方が賃金をもらい子方に手当てを分配したそうです。

その後、喜三郎爺さんは東京計器 品川製作所に職人として就職しました。職人は転々として各仕事場を移ったそうです。

その後、東京通信工業(現在のソニー)の仕事もしたそうです。

辰太郎の誕生

いよいよ喜三郎の新生活結婚の話に移ります、相手の嫁さんは「うら」さんです。

うらさんは茨城県堺の篠崎の娘です。

うらは百姓が嫌いで何時か東京市に出たいと考えておりましたが、知人を頼って東京市に出る事がきまりました。

始めの仕事は髪結いでした。

当時の髪結いは個別の家から声が掛かると出かけて髪を結ったそうです。家屋敷のあるお屋敷の家が多かったようです。

その為、うらおばあちゃんは礼儀作法に大変厳格で、兄弟子供にも仕付けは厳しかったです。

いよいよ喜三郎とうらの子供達が誕生しました。

辰太郎(私、辰郎の父)、喜久雄、やえこ、きよこ、喜吉、喜美子,寛、と大変子宝に恵まれ生活は大変だったそうです。喜三郎おじいちゃんが一番悲しかった事は16歳で喜美子が死んだ事だそうです。

まだ築地に西本願寺が有る時、一時菩提を預けて震災で現在の仙川の光西寺に移った時お墓を作ったそうです昭和2年頃と思われます。

玉置喜三郎

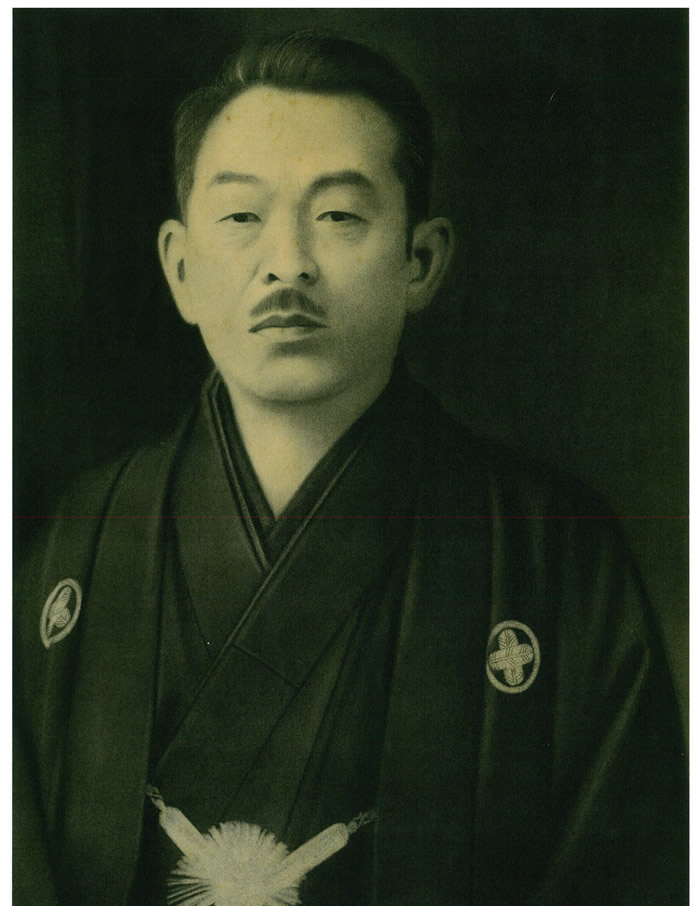

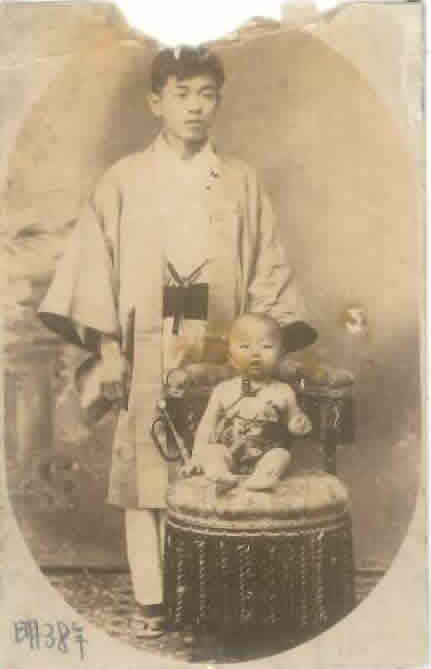

玉置喜三郎の初孫、辰太郎

玉置喜三郎初孫 辰太郎 誕生明治38年

下丸子工場の門の前で記念撮影

玉置製作所の始まり

喜三郎が未だ品川製作所に働いているとき長男の辰太郎が尋常小学校を卒業しましたので品川製作所に入社をさせましたが、体が弱く喘息持ちの為、勤め人には無理と思い五反田の庭先に鳥小屋を改造して小屋を作りそこで仕事を始めたそうです。

そこが玉置製作所の始まりです。辰太郎は仕事をしながら府立工業学校(現芝浦工業学校)に夜学で学びながら仕事をしていたそうです。

父、辰太郎は夜学の為、友達に恵まれ、そこで電気学校(現東京電気大学)の友達にバリコンを製作するよう進められました。(現ラジオのチューナーの事)

当時のチューナーはアルミ製でしたが親父(タツタロウ)は真鍮のコーペル板(約400mm×1,200mm)0.8mmを扇型にプレスで打ち抜き6枚羽根、8枚、10枚、12枚各機種を製作 現三越に下駄履きに着物姿で電気製品部に売りにいったそうです。

製作したバリコンが大変綺麗に製作された為三越の電気製品部で製作した10台全部買い上げてくれたそうです。当時の金額で10円だそうです。

その代金を家に持ち帰り うらばあちゃんに渡したら大変おどろき、仏壇に供え大変喜んだそうです。